Decorreu a 18 de junho o almoço de confraternização que marcou o fim das atividades do ano letivo da disciplina “Tudo Economia e Economia do Mar”. A ocasião, com forte participação dos alunos, foi aproveitada para agradecer ao professor Jacob e delegados de turma os momentos que nos proporcionaram, quer em ambiente de sala, abordando …

Visitando Alcácer do Sal

No dia 4 de junho, a turma de Economia realizou uma visita de estudo a Alcácer do Sal, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a realidade económica, histórica e cultural da região.A partida deu-se logo pela manhã, numa atmosfera animada e com boa disposição por parte de todos os alunos. A primeira paragem …

Visita aos Açores-Ilha Terceira

Para uma visita de estudo de final de ano, o nosso professor Alberto Jacob, propôs uma deslocação aos Açores, mais propriamente à Ilha de Terceira. A ideia foi de imediato acolhida pelos alunos e assim, após as muitas diligencias efetuadas pelo professor, e com a inestimável colaboração do José Romão, delegado de turma, a 12 de …

Visita ao Tramagal e Abrantes

Pelas sete horas reunidos junto à Casa do Equador com o seu Professor Alberto Jacob os alunos da turma de Economia aguardavam já com alguma impaciência a chegada do autocarro que os iria levar nesta visita de estudo ao Tramagal e Abrantes, o qual foi mais tarde localizado frente à Junta de Freguesia já que …

Economia do Mar e Economia Azul

PROTEÇÃO DOS RECURSOS MARINHOS E SUA POTENCIALIZAÇÃO Na aula de 19 de março de 2025 a turma de “Tudo é Economia e Economia de Mar” teve o privilégio de receber o Prof Luís Lapa para o ouvir dissertar sobre diversos temas relacionados com a Economia do Mar. uma das áreas em que se especializou. Durante …

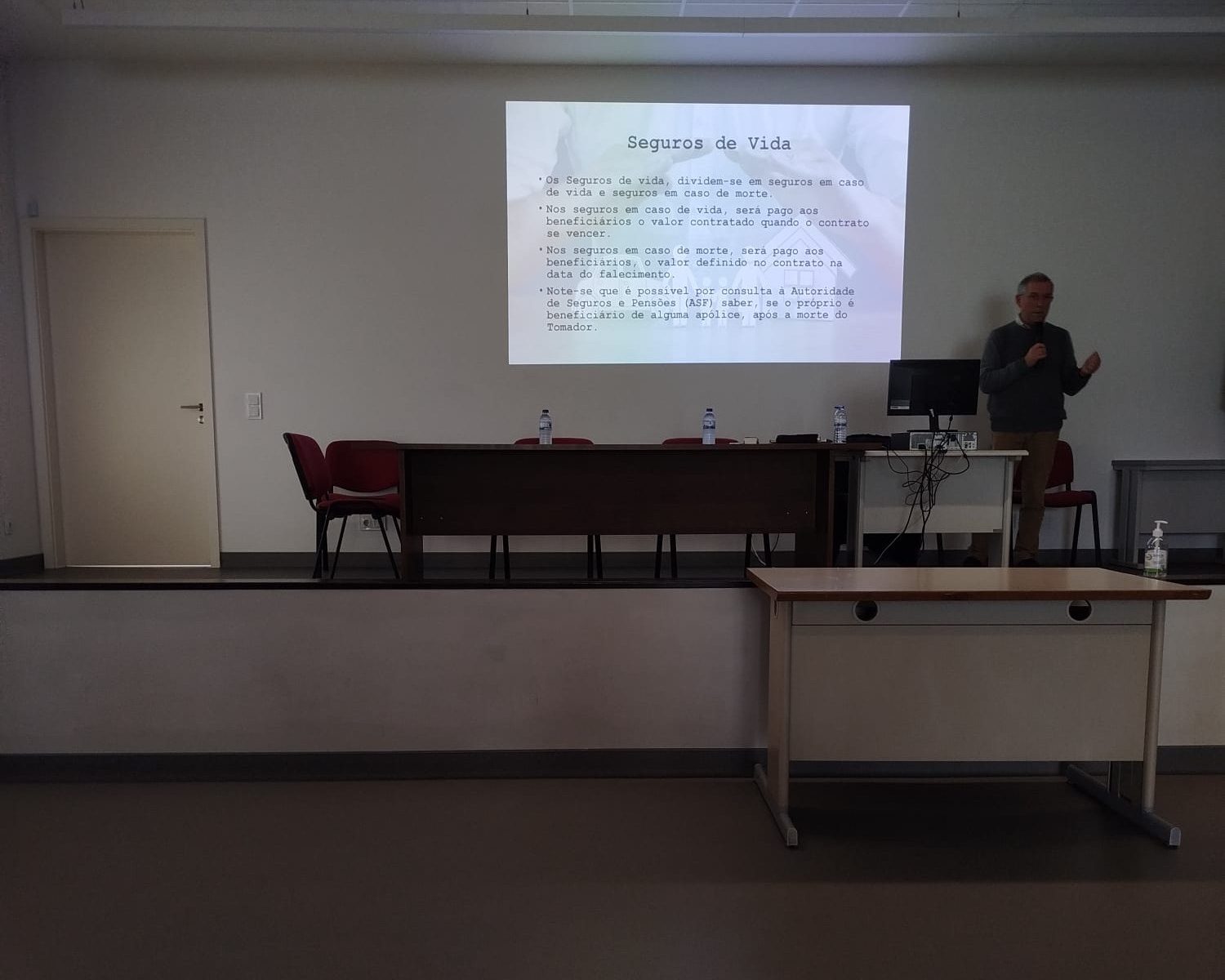

Vamos falar de seguros

Decorreu no passado dia 12 de março uma aula dedicada à temática dos seguros e respectiva contribuição para a economia portuguesa, dinamizada pelo aluno/delegado de turma, José Romão. Após uma passagem pela história desta actividade, foram apresentadas as várias vertentes da indústria seguradora, tendo os alunos participado activamente com comentários e perguntas. O que é …

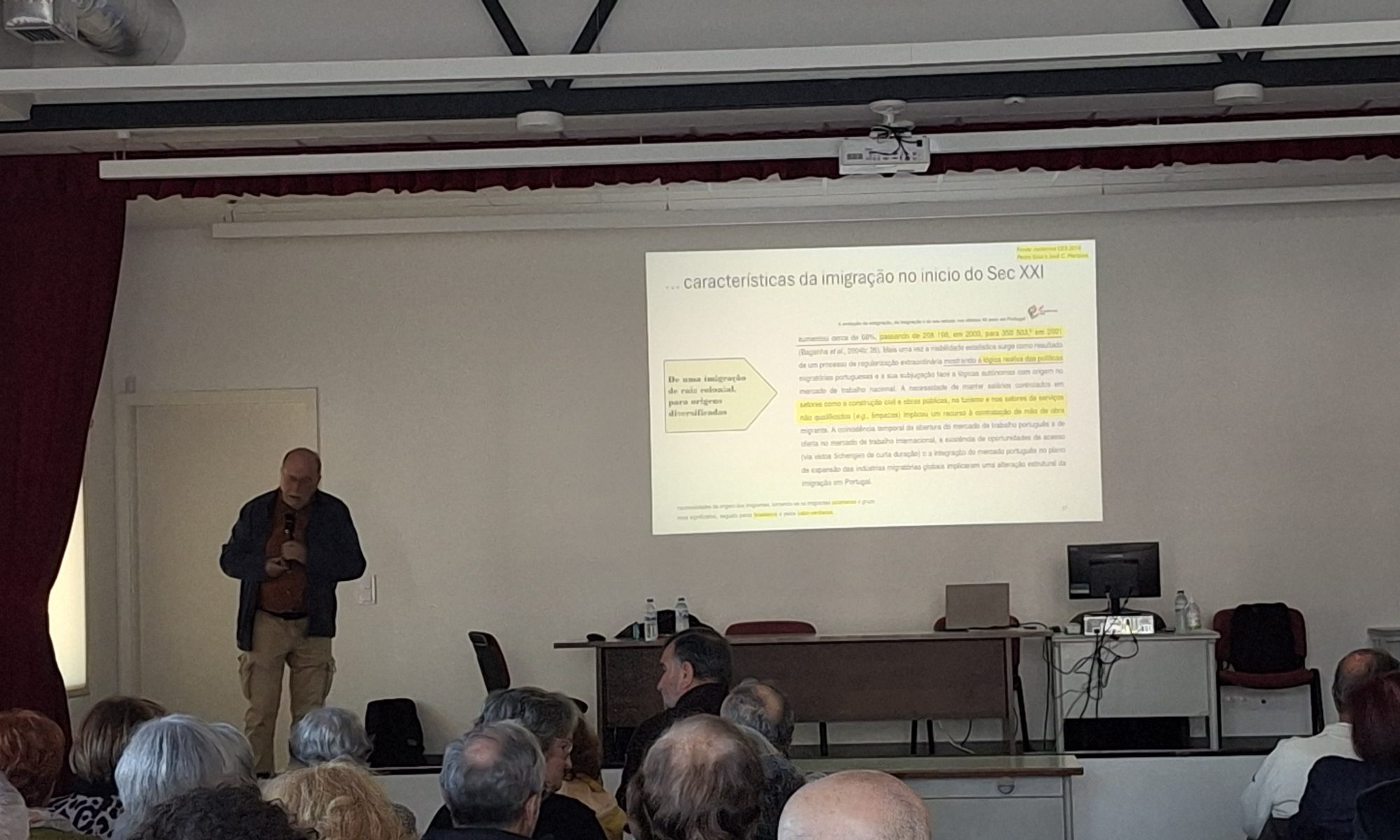

Migrações uma abordagem rápida

Palestrante Eng.º José Bio Nos dias 12 e 19 do mês de fevereiro de 2025 recebemos com enorme prazer, mais uma vez, a visita do Eng.º José Bio, que nos presenteou com uma palestra viva no decurso da qual partilhou o resultado das reflexões sobre a temática das migrações, particularmente relevante numa fase crucial da …

A vida de D. Carlota Joaquina

“A aula de 5 de fevereiro de 2025 foi essencialmente dedicada à partilha da investigação histórica feita pelo palestrante convidado Eduardo Maltez de Matos sobre a personalidade e detalhes da vida de Dona Calota Joaquina, esposa de Dom João VI, particularmente no impacto que teve na sua época e junto das diversas sociedades onde se …

O crescimento económico-Portugal no contexto da EU

“Nada melhor que iniciarmos uma aula de economia partilhando mensagem de Mahatma Gandhi que sumariza na perfeição o que decorre da inércia da ação: NADA. No momento difícil por que passam os habitantes dos bairros de LA fustigados pelos incêndios, impõe-se uma reflexão sobre os factos conhecidos à data e o impacto que a recuperação …

Continuar a ler “O crescimento económico-Portugal no contexto da EU”

Tabelas retenção na fonte 2025

Na primeira aula de janeiro o nosso professor recebeu-nos com uma mensagem de ano novo ilustrada por um slide projetado.Seguiram-se algumas informações prestadas pelo colega, delegado de turma a todos os colegas presentes na aula.Depois de nos transmitir algumas considerações sobre as visitas de estudo em organização e a propósito da sua recente visita à …